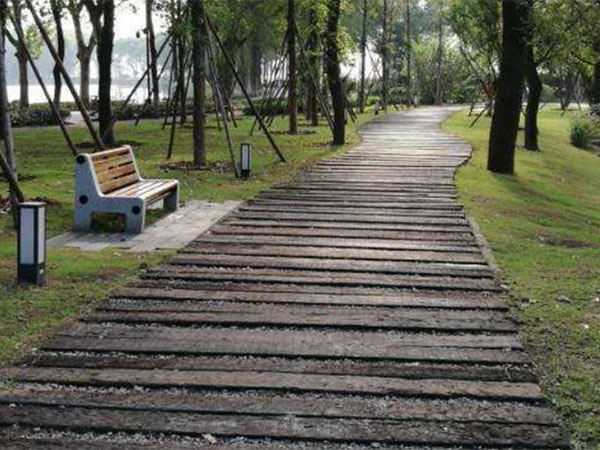

在滇越铁路碧色寨站的露天展场,一截发黑的木枕斜倚在锈钢轨旁,树皮早已在百年风雨中褪尽,表面却布满深浅不一的凹槽 —— 那是道钉反复插拔留下的齿痕。阳光穿过站台的法国梧桐,在木枕的裂纹里投下斑驳的光影,仿佛在翻阅一本写满岁月的书。铁路博物馆的讲解员路过时总会轻扶木枕边缘:"这些来自云南松的老物件,比博物馆里的照片更懂时光。"

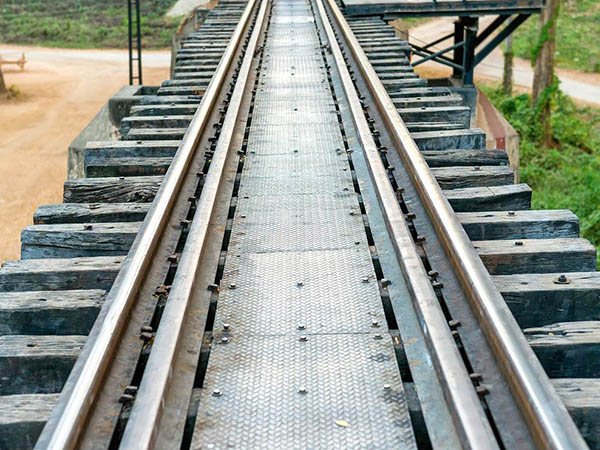

木枕曾是铁路世界的 "基石种群"。19 世纪铁路初兴时,全世界 90% 的铁轨都架在木质枕头上,云南松、落叶松因弹性好、易加工的特质成为*。碧色寨站保存的这批 1910 年投产的木枕,每根都曾承载过米轨蒸汽机车的重量,枕木两端的 "滇蜀腾越公司" 烙印,见证了中国西南*条跨国铁路的诞生。但如今,即便是在遮雨棚的保护下,靠近地面的枕木末端仍已泛出霉斑,工作人员定期涂刷的保护剂在表面形成一层微亮的膜,像给老人敷上的防护霜。

博物馆内的木枕命运则有所不同。胶济铁路博物馆的展柜里,一截 1936 年更换的德制木枕静静躺着,它曾取代了早期易锈蚀的钢枕,如今表面被清漆封存,连当年工人用刨子修整的痕迹都清晰可见。展柜角落的温湿度计始终稳定在 25℃、相对湿度 55% 的区间,这是文物保护专家测算的 "黄金数值"—— 温度波动超过 2.5℃,木枕纤维就可能产生微小形变,累积成肉眼可见的裂纹。旁边的说明牌上标注着它的 "履历":从青岛站铺设到退役,累计承载列车超过十万列。

科技正在为木枕保护注入新力量。在沈阳铁路博物馆的修复车间,工作人员正用低压真空设备给一截霉变木枕注入防腐药剂。这种改良自传统涂刷的新工艺,能让保护剂渗透到木材深处,既不破坏表面的历史痕迹,又能阻止真菌侵蚀。车间墙角堆着几截修复完成的木枕,端头被打上二维码,扫描后便能看到它的出厂年份、铺设区间和修复记录,就像给每根枕木建立了电子健康档案。

电话咨询

扫一扫